Egipto y Mesopotamia, dos miradas del origen de la escritura narrativa.

Hace más de cinco mil años, mientras el mundo apenas despertaba a la palabra escrita, dos civilizaciones florecían a orillas de grandes ríos.

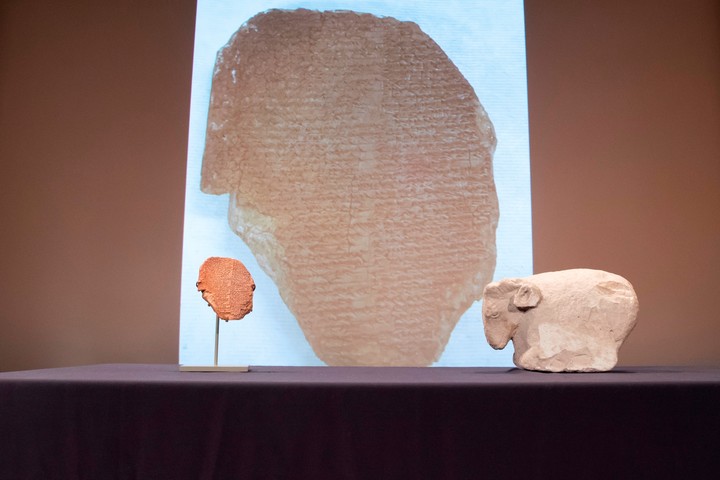

En el valle fértil del Tigris y el Éufrates, nacía Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde los sumerios grabaron sobre tablillas de arcilla los primeros signos cuneiformes.

Un poco más al oeste, el Nilo marcaba el ritmo de las crecidas y de la vida en Egipto, donde los escribas trazaban sobre piedra y papiro los jeroglíficos, símbolos de lo visible y lo invisible.

Ambos sistemas de organización sociales, surgieron casi al mismo tiempo —hacia el 3100 a.C.—, pero su visión del mundo y del destino humano tomó caminos muy distintos.

Foto: https://www.clarin.com/mundo/tablilla-gilgamesh-obras-literarias-antiguas-humanidad-regresa-casa_0_b4F6VJy1H.html

Mesopotamia: el barro, los dioses y la fugacidad de la vida

Sumeria, Acad y Babilonia, 3000–1200 a.C.

En las antiguas ciudades de Uruk, Ur y Nippur, los sumerios comenzaron a escribir listas, himnos y mitos que siglos después serían recopilados en la Epopeya de Gilgamesh.

Las primeras versiones datan del año 2100 a.C., en lengua sumeria, y fueron luego unificadas en acadio durante la época babilónica (siglo XII a.C.).

El relato cuenta las aventuras del rey Gilgamesh, héroe semidivino que tras la muerte de su amigo Enkidu inicia una búsqueda desesperada de la inmortalidad.

En la tablilla XI, Gilgamesh escucha de Utnapishtim —el único sobreviviente de un gran diluvio— cómo los dioses, irritados por el ruido y el desorden de los hombres, decidieron destruir a la humanidad con un castigo de agua.

Este mito del diluvio, anterior al relato bíblico, nos muestra que La Biblia ¨ tomó prestado*, seguramente por tradición oral, el mito diluviano y a su vez nos expone una espiritualidad trágica y ambivalente: los dioses son poderosos pero caprichosos, y el hombre, frágil y destinado al polvo.

La sabiduría que alcanza Gilgamesh no es la inmortalidad física, sino la comprensión de que solo la memoria y las obras perduran.

Egipto: la permanencia, el orden y el renacer

Reino Antiguo al Nuevo, 2600–1100 a.C.

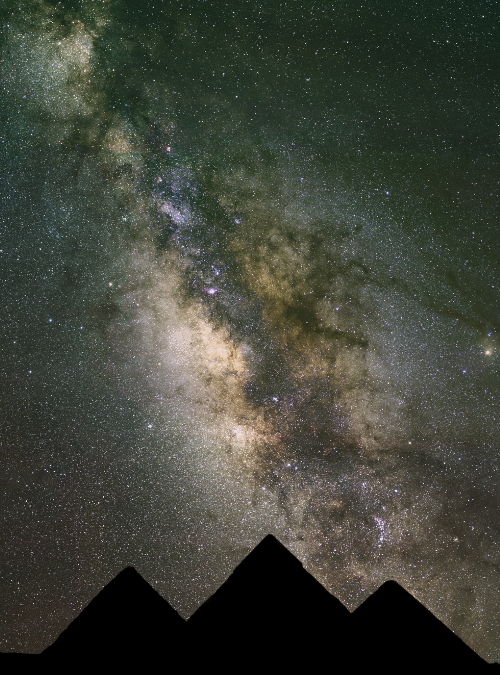

En Egipto, casi al mismo tiempo que los sumerios escribían en arcilla, los faraones de la V dinastía (c. 2400 a.C.) mandaban grabar en las paredes de sus tumbas los Textos de las Pirámides, los escritos religiosos más antiguos del mundo.

A diferencia de la épica mesopotámica, estos textos no hablan de castigos divinos ni de destrucción, sino de renacimiento y armonía cósmica.

El universo egipcio estaba regido por la Maat, el principio del orden, la justicia y el equilibrio que mantiene unidas todas las cosas.

La muerte no era un final, sino una transición hacia otra forma de existencia.

En los Textos de los Sarcófagos y en el Libro de los Muertos del Reino Nuevo (1550–1100 a.C.), el alma del difunto emprende un viaje lleno de pruebas, enfrentando demonios y juicios, pero con la certeza de poder renacer junto al sol.

Mientras Mesopotamia veía en los dioses la causa del sufrimiento humano, Egipto veía en ellos la garantía del orden y la eternidad.

El héroe no lucha contra los dioses: busca unirse a ellos.

Palabra y eternidad

Ambas civilizaciones buscaron lo mismo: darle sentido al paso del hombre por la tierra.

Mesopotamia escribió sobre el miedo a la muerte y el deseo de trascenderla; Egipto, sobre la continuidad del alma y la unión con la luz.

Podríamos decir que Gilgamesh representa el drama del ser humano que teme perderlo todo,

mientras los textos egipcios representan la confianza en que nada realmente muere, sino que todo se transforma.

Dos ríos, dos escrituras, dos visiones del alma.

Del barro de Mesopotamia y de la luz del Nilo nació la palabra escrita:

una palabra que, cinco mil años después, sigue buscando responder la misma pregunta:

¿Qué significa ser eterno?